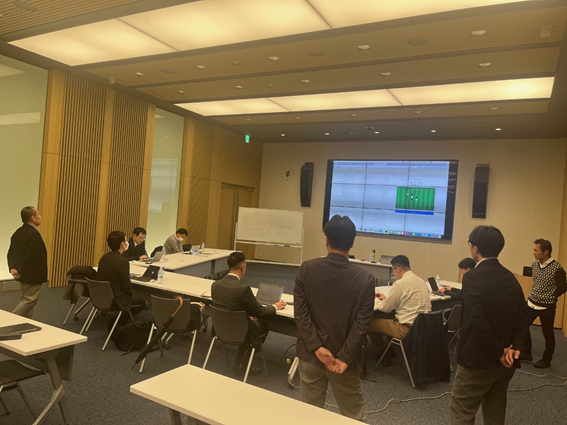

講義風景〈2024年11月21日(木)〉

2024年11月21日(木)、第1回DX分科会(デジタルワークスタイルコース、ChatGPT(生成AI)編)を開催しました。デジタルな振る舞い株式会社の横山様と小林慎和先生をお招きし、「生成AIの『今』を再確認する」と題して、最先端の生成AI技術がどこまで進化しているのかを学びました。

今回の分科会には6名の方にご参加いただきました。参加者の中には、生成AIを毎日数時間利用している方から、あまり利用していない方まで様々でしたが、皆様が生成AIの重要性を十分に認識していることが伺えました。

小林先生からは、生成AIによって言語の壁がなくなったことについてお話しいただきました。これは、日本語から英語・中国語といった自然言語だけでなく、プログラミング言語も含まれます。また、多くの人がまず自分で考えたものを生成AIに修正してもらうプロセスを取りますが、生成AIに最初に取り組ませ、その後に修正するプロセスも有効であるとの提言をいただきました。

その後、実践セッションを行いました。まずChatGPTを利用して文章を作成し、「ChatGPT4o」を使って生成AIとの自然な会話を実践しました。どのようにこれを活用するかについても学びました。

次に、「Claude」を使用しました。

まずオセロゲームを作成し、参加者の皆様に様々なアレンジを加えていただきました。

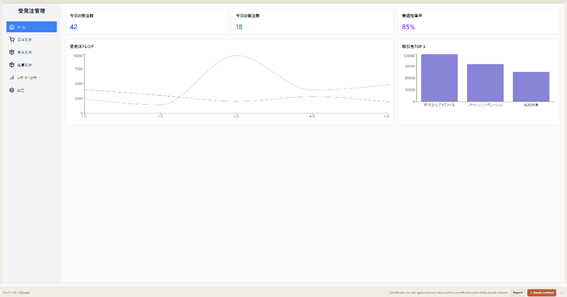

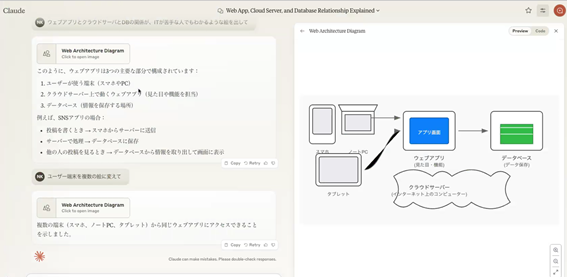

その後、ChatGPTを使って受発注システムの要件を作成し、Claudeでそのダッシュボードを作成する実践を行いました。このまま他のアプリを利用してWeb上にリリース(デプロイ)することも可能ですが、まずはシステムベンダーとの要件定義に利用することをお勧めしました。これにより、従来数か月かかっていた細かいやりとりが数時間から数日に短縮できると思います。

お忙しい中ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。ChatGPT(生成AI)編は初めての取り組みですので、参加者の皆様からのご意見をいただきながら改善し、少人数制ならではの実りあるワークショップを展開してまいります。

講義風景〈2024年12月18日(木)〉

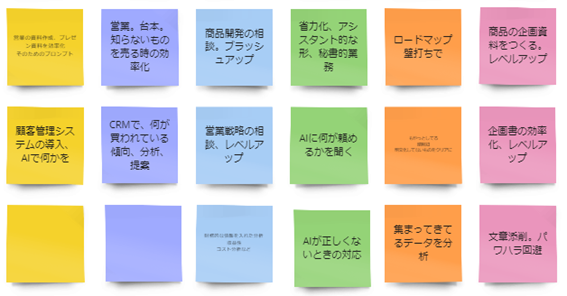

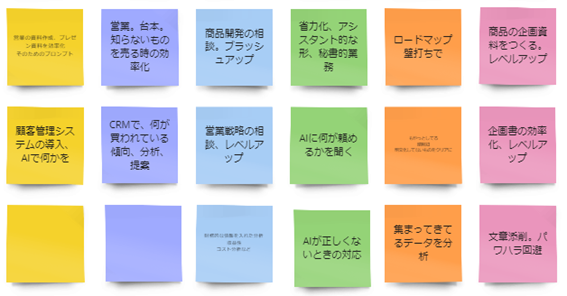

2024年12月18日(水)、第2回DX分科会(デジタルワークスタイルコース、ChatGPT(生成AI)編)を開催しました。引き続き小林慎和先生をお招きし、「今の生成AIをベースに来年の業務改革を夢想する」と題し、第1回を踏まえご自身の業務の中で変革できるもののリストアップを試みるところを終了条件として取り組みました。

小林先生から、まずOpenAIが4時間もサービスを停止したニュースに触れていただき、生成AIはさまざまな面でまだ発展途上であるものの、サービスが停止することで、すでに社会で大きな影響を与えたことをお話しいただきました。続いて、参加者より、前回の講義後に生成AIを利用したことについて発表いただきました。例えば、「bolt」を利用して自社のエネルギー消費に関するダッシュボードを作成したものを発表していただきました。

続いて、OpenAIが発表している12の新しいコンテンツについて解説いただきました。例えば、動画作成プログラムの「Sora」が利用可能となりました。

小林先生からは、このようにどんどん進化している中、「AIになにができるか、AIに聞いてみる」という考え方が重要だとお話しいただきました。また、システムエンジニアではない人は、「エンジニアではなくても分かるようにステップbyステップで要約してください」などのプロンプトを利用すれば、理解できることも増えることなど、利活用について様々なヒントを教えていただきました。

最後に、皆さんに今回の講義内容を踏まえ、次回の講義までに、自社で取り組みたい事柄や目標などを教えていただきました。

引き続き、参加者の皆様からのご意見をいただきながら改善し、少人数制ならではの実りあるワークショップを展開してまいります。

講義風景〈2025年01月23日(木)〉

2025年1月23日(木)、第3回DX分科会(デジタルワークスタイルコース、ChatGPT(生成AI)編)を開催しました。今回も小林慎和先生をお招きし、「生成AIを活用した業務改革案を『今』の自分に落とし込む」というテーマで、第2回で出された宿題の発表からスタートしました。

各参加者が年末年始に取り組んだ内容を共有し合い、大変参考になる意見交換が行われました。

以前から紹介しているboltではトークンの消費が早いため、replitを利用して制作を行った方もいました。しかし、人気が出ると有料化が進むため、今後もツールの利用には注意が必要であることが強調されました。

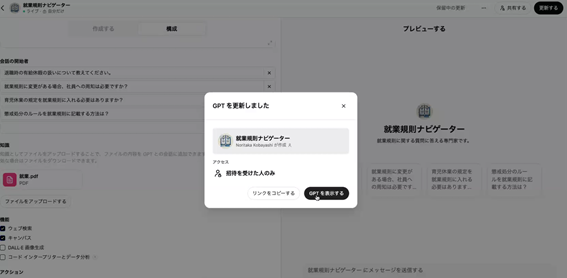

次に、小林先生からChatGPTの様々な利用方法についてご紹介いただきました。例えば、自社の就業管理規則を読み込み、簡単に検索サイトを作成し、リンクを従業員に送ることができます。

もちろん、情報の管理やChatGPTのログインの必要性など、いくつかの課題はありますが、非常に簡単かつ便利に検索ができることが確認されました。また、これらをWEBサイトやWEBアプリ化することで、会社のマニュアルを一覧化し、簡単に検索やチャットボット機能を利用できるようになります。さらに、体系を図示する際にはClaudeを利用して簡単に図示することも確認されました。

ChatGPTのUI/UXはまだ発展途上ですが、新しい機能が次々と追加されています。新しい優位性のある機能を早く取り入れることで、生産性が向上することも事実です。このDX分科会を活用し、皆さんで情報を共有し、最先端の技術を感じながら利活用していきましょう。

次回は、今回学んだことをどのように社内で共有するかについて考えていきたいと思います。引き続き、参加者の皆様からのご意見をいただきながら、少人数制ならではの実りあるワークショップを展開してまいります。

講義風景〈2025年02月20日(木)〉

2025年2月20日(木)、第4回DX分科会(デジタルワークスタイルコース、ChatGPT(生成AI)編)を開催しました。今回も小林慎和先生をお招きし、「生成AIの「2024年11月の今」と「2025年2月の今」の違いを体感する」というテーマで、いままでの振り返りを行いました。

最初に、ここ1か月の生成AIのニュースについてアップデートしました。特に、中国発の生成AIであるDeepSeekと、ソフトバンクグループとOpenAIが発表した、企業向けの最先端AI「クリスタル・インテリジェンス(Cristal intelligence)」について話し合いました。

その後、11月から現在まで、学んできたこと、今後社内でおこなっていきたいことなど、今回のDX分科会を通じて、仕事の取り組み方ややり方、またプライベートでのAIとの向き合い方について、皆さんに共有していただきました。

参加者それぞれでいろいろな発見をしていただき、それを共有していただいたことで、さらに今後の仕事や生活に、どんどんAI、生成AIが必要で、常にキャッチアップしていく必要がある、そしてそれを楽しんで自分自身で行っていくことが重要であることが分かりました。

今回で、DX分科会 Workshop~ChatGPT(生成AI)を使った4か月の短期実践型プログラム~は終了となりますが、引き続き、それぞれがキャッチアップしていき、今回培ったネットワークや新しい知識を生かして、引き続き共有しながら。皆さんで成長できたら、と思っております。

今後も、ワークショップ(分科会)は、参加者の皆様からのご意見をいただきながら、少人数制ならではの実りあるワークショップを展開してまいりたいと思っています。引き続きよろしくお願いします。

CCIクラブ トップへ戻る